目次

はじめに

今回は、前回紹介したパーツたちの組み立てを行います。

先に言うと、動画のほうが分かりやすいかもです。

静電気に注意して作業しましょう。

心配な方はこのような手袋やリストバンドを使用してください。

組み立て手順

人によっては組み立てる順番が前後することがあります。

今回は小さいケースでなので作業しやすい順番で組んでいきます。

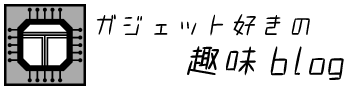

CPUの取り付け

まずはCPUを取り付けます。

CPUソケットのレバーを上げてカバー開けます。

CPUに切り欠きがあるので向きに注意しながらソケットの上に置きましょう。

あとはレバーを下げて固定します。

この際に、黒い保護カバーが勝手に外れます。

メモリの取り付け

次にメモリを取り付けます。

今回のマザーボードはメモリスロットが2つしかないので両方に挿しますが、4スロットある場合はデュアルチャンネルで動作するようにマニュアルを確認しましょう。

まずはメモリのロックを外します。

このマザボは両ラッチなので両方のロックを外します。

メモリも向きがあるので切り欠きの長さを確認して間違えないようにしましょう。

カチッと音がするまで押し込みます。

m.2の取り付け

続いてm.2 SSDを取り付けます。

まずはヒートシンクを外します。裏側にシートが貼ってあっったので剥がしました。

m.2を接続したらヒートシンクを取り付けネジで固定します。

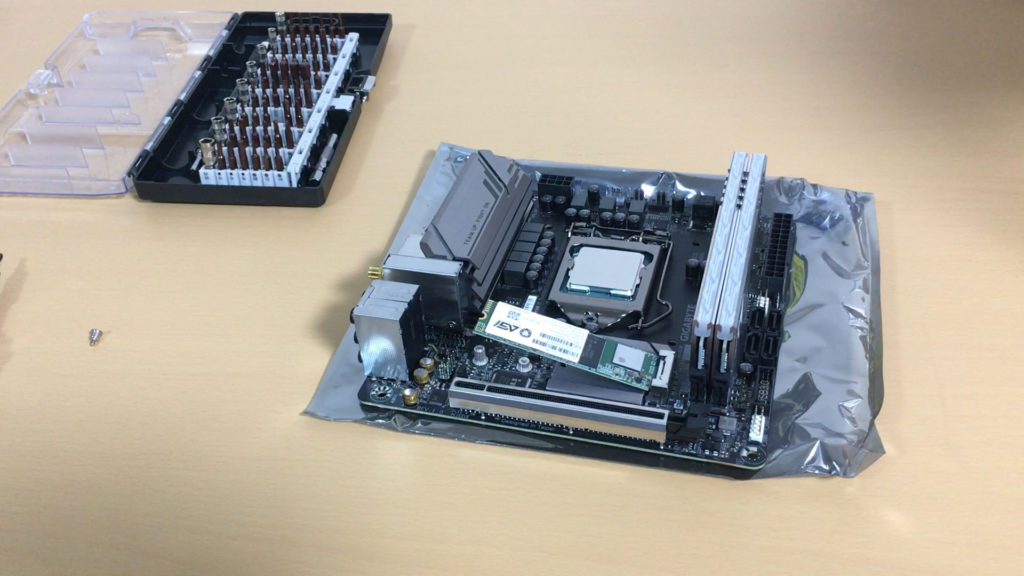

ケースファンの取り付け

それでは一度ケースの作業を行います。

今回はRGBファンを使うので、最初から付属しているケースファンと交換します。

AER RGBファンはライティングのケーブルもあるので配線しやすい向きで固定します。

マザーボードの取り付け

ここまでマザーボードに3つのパーツを取り付けました。

今度は、マザーボードをケースに取り付けます。

先にマザーボードを取り付けてもいいのですが、ケース内でCPUやメモリを取り付けるといった作業はやりにくいのでこの順番で組んでいます。

ケースに付いているスペーサーとマザーボードのネジ穴が合っているか確認します。

ケースによっては自分で取り付けが必要な場合もあるので、ネジ穴に合うように取り付けましょう。

それではマザーボードを取り付けます。

バックパネルがある場合は先にこちらを固定します。

ケースによっては固定しにくい場合があります。四隅を一定の力で同時に固定するのがコツです。

最近はマザーボード一体型の製品も増えてきました。

バックパネルの固定が終わったら、いよいよマザーボードの固定です。

ネジは対角線上に固定するのが理想です。

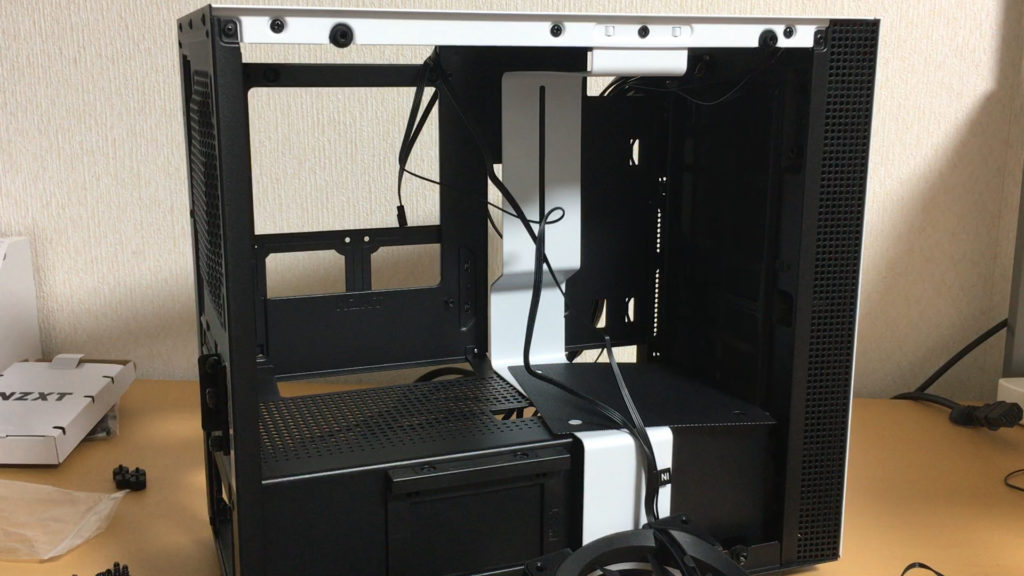

簡易水冷の取り付け

次に簡易水冷を取り付けます。

リテールクーラーや空冷クーラーの場合はメモリの取り付けが終わった後に取り付けるのがおすすめです。

まずはラジエーターを固定します。

このケースの場合はフロントに取り付けます。

フロントパネルを外すと防塵フィルターがあるのですが、フック式で固定されているだけなのですぐに取り外せます。

ラジエーターにファンを取り付けてケースに固定します。

続いて水冷ヘッドをCPUソケットに取り付けます。

メモリと干渉しないか不安だったのすが、結構ギリギリで大丈夫でした。

これよりも高さのあるメモリだと確実に干渉します。。

配線をする

それでは次に配線をします。

このタイミングで2.5インチSSDも一緒に取り付けます。

グラボは先に取り付けてしまうとケース内部が狭くなってしまうので後で取り付けます。

結構キレイに裏配線できたのではないかと思います(ここまでキレイに裏配線をやったのは初めてですw)。

ちゃんと裏配線をやらないとサイドパネルが閉まらないのではないかと少し不安でした。

SATAケーブルとペリフェラル4ピンが足りなかったのでモジュラーケーブルを追加しようと思ったのですが、スペース的に厳しかったのでSATAの分配ケーブルとペリフェラル4ピンの変換ケーブル購入しました。

これで大分スッキリしたのではないかと思います。

グラフィックボードの取り付け

配線もしっかりできて余裕ができました。

それでは残りのパーツであるグラフィックボードを取り付けます。

背面にカバーが固定されているのでネジを外して固定します。

取り付けが終わったら補助電源を挿します。

長さがあるグラボは簡易水冷のラジエーターと干渉してしまうので取り付けでません。

最終確認をしてパネルを閉じる

いよいよ最後の項目です。

ケーブルの配線やネジ止めがちゃんとされているか確認します。

問題がなければサイドパネルを閉じて完成です(実はSATA SSDのケーブルがしっかり接続されておらず後で挿しなおしました)。

お疲れ様でした!

起動確認

パソコンが組み終わったら起動確認を行います。

電源装置にケーブルを接続し、HDMIケーブルをモニターと接続します。この際、グラフィックボード側のHDMI端子に接続しましょう。

準備が整ったら電源ボタンを押します。

無事に起動しました!!

もし起動しない場合は、組み立て手順をもう一度確認してみましょう。

意外と単純なところで間違えてたりします。

まとめ

今回は色々な意味で遊べるPCを組んでみました。

一般的なケースよりも小さいためパーツ選びや配線で大変なところもありましたが、いい勉強になりました。

こういったPCも一度組んでみると面白いかもです。

関連記事

-

-

今回は今使っているメインPCについて書きたいと思います! 昨年(2017年)の夏に組み立てました。 目次1 なぜ組んだのか2 スペックについて2.1 CPU2.2 CPUクーラー2.3 マザーボード2 …

-

-

目次1 はじめに2 今回使ったパーツ3 組み立て3.1 マザーボードにパーツを取り付け3.2 ケースに固定3.3 配線3.4 完成!4 起動確認5 OSインストール6 ベンチマーク6.1 CPU6.2 …

-

-

目次1 はじめに2 種類2.1 無印2.2 K2.3 F2.4 KF2.5 S2.6 T3 おまけ3.1 KS はじめに CPUを購入するときに型番の最後についているアルファベットが何を意味しているの …

-

-

TimeMachineでバックアップしたデータを復元する方法

目次1 はじめに2 手順2.1 macOSユーティリティを立ち上げる2.2 Time Machineバックアップから復元2.3 復元元を選択2.4 インストール先の選択2.5 復元中2.6 復元完了3 …

- PREV

- 光って遊べてコンパクトな自作PCを組む-パーツ紹介-

- NEXT

- 【ベンチマーク】i5-9600KF